六月份杂谈:西西弗斯、焦虑、迷茫、坚守

六月份杂谈:西西弗斯、焦虑、迷茫、坚守

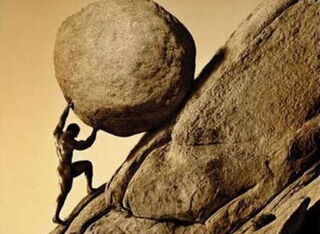

西西弗斯被众神惩罚在冥界推动巨石。每当他费尽千辛万苦,即将把石头推到山顶时,石头就会因为自身的重量或神的旨意滚回山脚。西西弗斯必须永远重复这个过程:推石上山,石头滚落,再推,再落……周而复始,永无尽头。

疲惫的尽头与竹篮打水的失落🧺

终于,最后一份试卷交上,最后一行代码调试完毕,最后一份报告提交成功 😮💨。 持续高压的作业周和考试周像潮水般退去,留在沙滩上的,是一片狼藉的疲惫和一个茫然的我。 身体像被抽空,精神却无法立刻松弛下来,反而陷入一种奇特的“失重”状态。

学期结束了,本该是庆祝或放松的节点,我却感到一种深深的失落和困顿。像什么呢?像一个农夫辛苦耕耘播种,风雨无阻,最后站在田埂上,却发现收获寥寥,甚至田地本身的意义也变得模糊。眼前突然出现的“空白期”,不是自由,反而像一片迷雾笼罩的旷野,不知该往哪走。

身体的锚点:健身的实在回馈⚓

这迷茫与疲惫的六月里,唯一能清晰抓住我,给我即时、真实反馈的,是健身房里的铁块和汗水💪。当深蹲的重量终于突破了那个卡了我数周的瓶颈,当硬拉时能清晰地感受到后链肌肉的紧绷发力,当汗水浸透 T 恤、肌肉因充血而鼓胀酸痛时,一种纯粹的、近乎原始的满足感和喜悦便油然而生。

这种快乐是实在的:它体现在逐渐增加的数字上,体现在镜子里(或自我感觉中)线条日渐清晰的轮廓上,体现在每一次力竭后、多巴胺带来的短暂畅快上。身体不会欺骗你,你付出多少努力,它就给予多少回应(至少在某个阶段内)。🐧在充满不确定性的日子里,这具能通过努力被感知、被塑造的身体,成了我最可靠的锚点,一个让我确信“此刻,我存在,我在行动”的小小堡垒。

保研迷雾:不确定性与价值的叩问☁️

然而,身体堡垒之外的世界,尤其是关乎前路的“保研”一事,却笼罩在厚厚的迷雾之中。今年的形势,与学长学姐口中的“经验”大相径庭。许多心仪的学校🏫,要么干脆取消了传统的保研夏令营,要么将其包装成“校园开放日”。选拔的意味模糊不清,让人难以判断其真实意图和分量。投递材料如同石沉大海,等待通知的过程充满焦虑。这不仅仅是能否获得资格的不确定性,更是一种规则不明、路径不清的茫然。

即便退一步想,假设真的幸运地获得了某个机会,甚至最终保研成功,一个更深的困惑也随之浮现:然后呢?这真的是我想要的吗?研究生的生活会是怎样?这个学位在未来又能带来什么?快乐似乎成了一个遥远的、无法定义的词。保研,这个曾经清晰的目标,此刻也变得面目模糊,甚至其本身的价值也在被重新审视。这层不确定性带来的焦虑😟,远甚于明确的失败。

被挤压的自我:博客停滞的沮丧与行动瘫痪

在课业、考试、保研申请的多重挤压下,六月于我,几乎是一个“自我”被完全搁置的月份。最让我感到沮丧的,是我的博客。 那些计划中的文章标题还静静地躺在草稿列表里,上一次更新,似乎已经是很久以前的事了。不仅博客,想读的论文堆在收藏夹积灰,想做的个人项目停留在构思阶段……

时间都去哪了?似乎被那些“必须做”的事情吸干了……

更糟糕的是,当终于有那么一点空闲时间,坐在电脑前,打开博客编辑器,却常常感到一种深深的无力。手指悬在键盘上,思绪像断了线的风筝,飘忽不定,难以凝聚成文。或者,勉强开了个头,又觉得索然无味,随即放弃。这种“想写却写不出”、“该做却动不了”的状态,比单纯的忙碌更让人挫败。它像一种无形的瘫痪,侵蚀着我对自我规划和创造力的信心❤️🩹。

西西弗斯的启示:在荒诞中寻找意义

正是在这种持续的低落和无力感中,西西弗斯的身影浮现在脑海。那个被众神诅咒,永无止境地将巨石推上山,又眼睁睁看它滚落的科林斯国王。这神话的残酷核心在于其彻底的荒诞性——一种没有希望、没有意义、徒劳无功的永恒重复。众神的惩罚,就在于让他清醒地认识到这种荒诞。

审视自己近期的状态,尤其是更新博客的挣扎,何其相似!精心构思,查阅资料,敲下文字,发布——然后呢?文章沉入信息的海洋,可能只有零星几个读者,甚至很快连自己都觉得它不够好。😢更糟糕的是,生活琐事、新的焦虑涌来,写作的节奏被打断,热情冷却,下一次更新又变得困难重重,仿佛之前的努力付诸东流。这不也是“推石上山,石头滚落”的循环吗?

神话的力量不在于美化这种痛苦,而在于揭示其本质:人生本就充满荒诞与徒劳。西西弗斯的伟大,加缪点明,在于他清醒地认识到了这种荒诞,却依然选择继续推动巨石。在石头滚落,他转身下山,再次面对巨石的短暂时刻,他是自由的。他超越了众神的惩罚,因为他以自己的意志,赋予了这徒劳行为一种悲壮的尊严——一种对荒诞命运的反抗。

微小的坚持:继续推动那块石头

那么,对于我,对于那个“博客”的巨石呢?我无法宣称写作有什么宏大的意义,能改变什么。它可能注定是微小的,甚至在某些时刻显得徒劳。但西西弗斯告诉我,意义或许不在于最终是否到达山顶(获得多少阅读量、产生多大影响),而在于“推动”这个动作本身。

- 每一次克服惰性,打开编辑器;

- 每一次将混乱的思绪整理成哪怕一小段文字;

- 每一次在沮丧中依然选择记录下当下的困惑、焦虑或小小的发现;

这本身,就是一种确认: “我在思考,我在感受,我在表达。” 这本身就是对虚无和迷茫的一种抵抗,是在荒诞的旷野中,为自己竖立起一块小小的界碑——证明“我存在过,我挣扎过”。

保研的迷雾或许暂时无法拨开,未来的图景依然模糊,同辈的压力和自身的不足也客观存在。焦虑和迷茫不会因为一篇杂谈就消失。但西西弗斯提醒我,重要的不是石头最终停在哪里,而是我是否还有力量,还有勇气,转身下山,再次把手放在那冰冷的石头上,继续推动。

所以,这块名为“博客”的石头,我得继续推下去。即使更新缓慢,即使词句笨拙,即使读者寥寥。因为每一次推送,都是对那个“想写却写不出”的瘫痪状态的一次小小胜利,是对自我表达权利的一次重申,是在不确定的洪流中,试图抓住的一块属于自我的、小小的确定性。

推石上山,这场搏斗本身,就足以充实一颗人心。